汉武帝征讨匈奴四十余年,被当代中国人称赞,却不被古人认可 全球报资讯

从元光五年(公元前130年)卫青奇袭龙城,至征和三年(公元前90年)李广利等三路大军共同出击,汉武帝用了四十余年的时间与匈奴作战。我们当代人都对武帝此举大加称赞,他确实打出了中国人的气势。每每国家受到外敌挑衅后,总会喊出那句令人血脉喷张的誓言:“犯我中华者,虽远必诛!”(原版是汉元帝时期的将领陈汤所说:“明犯强汉者,虽远必诛!”)然而,这样的丰功伟绩,在汉朝乃至后来近两千年的封建历史中,却没有得到太多的认可。

这其中,最具代表性的是三个时代的三个人:

【资料图】

【资料图】

1、汉宣帝时期的长信少府夏侯胜

2、东汉班固(《汉书》作者)

3、北宋司马光(主编《资治通鉴》)

三人的观点基本相同,总结起来就是:“竭民财力,奢泰亡度,天下虚耗,百姓流离,物故者半。”除此之外,班固和司马光都将汉武帝的征伐及其统治比作秦朝暴政,认为他的所作所为已有亡国的迹象,只是晚年幡然悔悟、改过自新,才避免了重蹈秦朝亡国的覆辙。

那么,古人为什么如此诟病汉武帝征讨匈奴呢?

1、好大喜功,轻举虑寡,对付匈奴本有更温和的方式

大汉与匈奴的仇恨,远到刘邦白登之围、冒顿书信戏辱吕后;近到背信失约,屡屡寇边,抢夺财物。而汉武帝即位时,国家经过五十多年的休生养息,国库充余,人民富足,为发动战争提供了所有资源。不管从哪个方面来讲,大汉与匈奴之决战已势在必行。那么,除了战争,还有其他温和、有效的方式吗?有,而且非常有效!

依匈奴当时的规模而言,不过汉朝一个大县,典型的游牧民族。最重要的是:他们与后世的金、辽不同,没有自己的民族意识、社会形态。这就使得其民风比较野蛮、贪婪、没有远略。根据这些特点,汉文帝时期的大学士贾谊曾提出了一个对待匈奴问题的解决方案:三表五饵。不管从哪个角度来看,这五个诱饵都具有超时代的远见。

以车服坏其目以饮食坏其口音声坏其耳宫室坏其腹荣宠坏其心

贾谊的这个计策总结成一句话就是:文化占领!亡国也许让人心痛,可如果文化消失了,那就真是万劫不复了。蒙元、满清都统治过中原,按照当时的历史情境来评说,算是亡国了。但是,我们的文化悠久,从皇帝以下所有人都愿意学习它。久而久之,不管是蒙古人还是满族人,我们就拥有了一个共同的信仰:中华文化!

当时的汉朝与匈奴,正在执行和亲政策。除了公主外,还有大量的钱、财、物作为嫁妆。如果汉武帝能按照贾谊这个策略,以和亲为由,继续“腐化”其衣食住行,将汉人的习俗一点点渗透下去,也许三五十年,也许百八十年,汉人、匈奴或许便无差异。可惜的是,汉武帝少年天子,年轻气盛,又被窦太后压制数年,终于有机会扬眉吐气,大干一番的机会,哪里还会在意这种“慢工出细活儿”的古董方案。

2、喜怒任情,用人以私,任命将领全部来自椒房之亲

提起汉匈作战时的著名将领,前有卫青、霍去病,后有李广利,他们都是汉武帝宠妃的直系亲属。当然卫青舅、甥二人不单单依靠其显贵的外戚身份,而是在刀枪火海的战场中打出来的功名。但是,他们在某些表现方面的表现可实在不敢恭维。

漠北之战时,卫青为了让自己亲信公孙敖抢占头功,临阵调换李广,终使一代名将含恨自杀;霍去病不体恤士卒,士兵已经饿得站不起来,自己竟然还在蹋鞠(汉代类似踢足球的运动);李广利征大宛时,兵六万,马三万匹。等到回来时,仅剩万余人,马千余匹。史载战死无几,多被将吏贪污。而这三人如此有恃无恐,自然是因为汉武帝的关系,纵然有此差错,依然可以加官进爵。而像李广、积不识这样的边郡名将,不管匈奴多么畏惧,就是不加以重用。长此以往,士兵不免气短,战力大打折扣。

汉武帝贸然发动战争以及任人为亲的作法最被古人所诟病,他晚年在《轮台诏》里也已经深刻地反省了常年征战的危害,也就是司马光所说的“有亡秦之失,而免亡秦之祸”的原因。可惜的是贾谊的“五饵”之策没有被实施。否则,这个超有远见的计策一定能达到意想不到的效果!

关键词:

下一篇:最后一页

精心推荐

- 汉武帝征讨匈奴四十余年,被当代中国人称赞,却不被古人认可 全球报资讯

- 长江大学在职研究生考试科目有什么?|环球今日报

- 乌鲁木齐市米东区:巨幅稻田画开始划线插秧 世界视点

- 雷鸟85吋电竞高刷电视仅4599元|世界观焦点

- 全球最美的一百个地方是哪里_全球最美的一百个地方_全球速递

- 你都有4个女朋友了,不上垒居然保持“单身”?伊藤诚都怕了

- 世界热头条丨历史上的张三丰活了多大年纪_历史上的张三丰活了多少岁

- 防范可转债退市风险

- 2023四川宜宾市高县事业单位第一次考试招聘递补现场资格审查有关事项公告(第一轮)

- 黏牙是什么意思东北话_NY是什么意思_全球资讯

- 4月登顶燃油SUV销量第一 长安CS75PLUS“逆袭”新能源时代

- 【世界新要闻】股票重组是好是坏?股票重组利好还是利空?

- 吉林省蔬菜价格回落明显

- 住建部:我国将于 2025 年底前基本实现垃圾分类全覆盖_环球速读

X 关闭

X 关闭

产业

-

不用跑北京 在家门口也能挂上顶...

日前,我省首个神经疾病会诊中心——首都医科大学宣武医院河北医院...

-

“十四五”期间 河北省将优化快...

从省邮政管理局获悉,十四五期间,我省将优化快递空间布局,着力构...

-

张家口市宣化区:光伏发电站赋能...

3月19日拍摄的张家口市宣化区春光乡曹庄子村光伏发电站。张家口市宣...

-

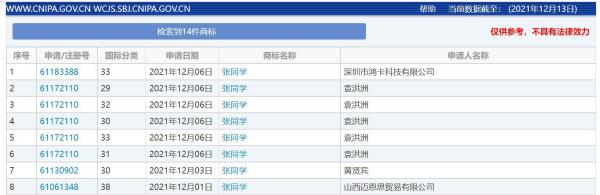

“张同学”商标被多方抢注 涉及...

“张同学”商标被多方抢注,官方曾点名批评恶意抢注“丁真” ...

-

山东济南“防诈奶奶团”花式反诈...

中新网济南12月15日电 (李明芮)“老有所为 无私奉献 志愿服...

-

广州新增1例境外输入关联无症状...

广州卫健委今日通报,2021年12月15日,在对入境转运专班工作人...

-

西安报告初筛阳性病例转为确诊病例

12月15日10:20,经陕西西安市级专家组会诊,西安市报告新冠病毒...

-

广东东莞新增本土确诊病例2例 ...

(抗击新冠肺炎)广东东莞新增本土确诊病例2例 全市全员核酸检测...

-

中缅边境临沧:民警深夜出击捣毁...

中新网临沧12月15日电 (胡波 邱珺珲)记者15日从云南临沧边境...

-

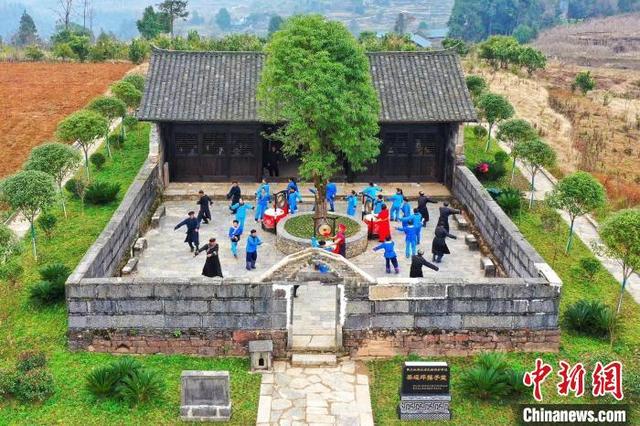

“土家鼓王”彭承金:致力传承土...

中新网恩施12月15日电 题:“土家鼓王”彭承金:致力传承土家...